„Ein Curriculum ist die Gesamtdarstellung des Unterrichts über einen bestimmten Zeitraum“ (Riedel & Schelten, 2013, 142). Ziel des Curriculums ist es, als konsistentes System mit mehreren Bereichen die Planung, optimale Realisierung und Erfolgskontrolle des Unterrichts abzubilden (vgl. ebd.).

Der Begriff Curriculum kann in drei Bereiche unterteilt werden. Er umfasst a) die Dokumentation gewünschter Aus- und Weiterbildungsprozesse („intendiertes Curriculum“ bzw. „written curriculum“). In der beruflichen Bildung findet sich diese Form des Curriculums in Form von Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnungen wieder. Weiterhin bezieht sich der Begriff ebenfalls auf b) die in Unterricht und Ausbildung tatsächlich angebotenen Inhalte („implementiertes Curriculum“ bzw. „taught curriculum“) und c) die tatsächlich erreichten Lernergebnisse („erreichtes Curriculum“ bzw. „achieved curriculum“) (vgl. Sloane, 2010, 213 ff.).

Das Curriculum weist zentrale didaktische und ordnungspolitische Funktionen auf. Die curricularen Grundlagen unterscheiden sich innerhalb der historischen Entwicklung der Bildungs- und Berufsbildungssysteme sowie auch international. Das Curriculum stellt das Ergebnis der Entscheidungen sozialer Akteure:innen und Institutionen dar (vgl. Deissinger, 2009, 60 ff.). Es besteht hier eine Reaktion auf den ständigen Wandel der Realitäten und Ansprüche in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Curriculumforschung und -entwicklung beschäftigt sich mit der Aufgabe, den Realitätsbezug der Ausbildung in Schule und Betrieb nicht zu verlieren (vgl. Frommberger, 2013, 3).

Ordnungspolitische Funktionen curricularer Grundlagen in der Berufsbildung stehen in Verbindung mit der gesellschaftlichen und staatlichen Steuerungs- und Standarisierungsabsicht. Ziel ist die Festsetzung einer Mindestqualität für Unterricht und Ausbildung sowie der Transparenzschaffung und Vergleichbarkeit der Ausbildungsmaßnahmen und Abschlüsse (vgl. ebd.). Das Curriculum enthält neben den Inhalts- und Zieldimensionen auch Hinweise auf Unterrichtsmethoden und -materialien sowie Möglichkeiten der Erfolgskontrolle (vgl. Riedel & Schelten, 2013, 142). „Es ist die Aufgabe des Lehrers, aus Lehrplan- und Curriculumsvorgaben seine individuellen Unterrichtspläne zu machen. Er muss sich überlegen, wie er seine Jahrgangsplanung vornimmt, in welche Sequenzen und Unterrichtseinheiten er den gesamten Lehrstoff aufteilt, wie er die Einzelthemen miteinander verknüpft, wo er Leistungskontrollen ansetzt usw.“ (Jank & Meyer, 1991, 43).

Kerncurriculum:

Die Grundlage des Schulunterrichts stellen Lehrpläne (Kerncurricula, Rahmenrichtlinien und Curriculare Vorgaben), welche durch das Kultusministerium erlassen werden, dar (vgl. Niedersachsen Kultusministerium, o.J., o.S.). Kerncurricula beziehen sich auf den Input und daher die Auswahl von Inhalten und Themen sowie die Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen. Sie verknüpfen die Inhalts- mit der Kompetenzdimension (vgl. Riedel & Schelten, 2013, 48). Kerncurricula benennen fachbezogene Kompetenzen, über die Schüler:innen am Ende des Primarbereichs, des Sekundarbereichs I und des Sekundarbereichs II verfügen sollen. Innerhalb der Kerncurricula werden Ziele und Vorgaben für Schulformen und Schuljahrgänge (Bildungsstandards) konkretisiert. Auf Basis dessen werden die allgemeinen und fachlichen Ziele der einzelnen Unterrichtsfächer herausgestellt und die erwarteten Lernergebnisse und verbindlichen Kerninhalte des Unterrichts festgelegt (vgl. Niedersachsen Kultusministerium, o.J., o.S.). Die Entwicklung der Entwürfe der Kerncurricula erfolgt laut niedersächsischem Kultusministerium fast ausschließlich durch Lehrkräfte. Vertretende der Hochschulen dienen der fachlichen und didaktischen Beratung. Die Aufgabe der Mitarbeitenden des Kultusministeriums besteht darin, darauf zu achten, dass die Kerninhalte und die fachlichen Kompetenzen denen anderer Bundesländer ähneln. Diese entwickelten Entwürfe der Kerncurricula werden durch umfangreiche Anhörverfahren diskutiert, um allen relevanten gesellschaftlichen Kräften die Möglichkeit zur Stellungnahme zu gewährleisten (vgl. ebd.).

Ergänzungen:

Curriculare Vorgaben:

„Mit dem Oberbegriff Curriculare Vorgaben (CuVo) werden alle Textsorten, die sich mit inhaltlichen Zielsetzungen vom Unterricht befassen, bezeichnet. Dazu gehören u.a. Bildungsstandards, einheitliche Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), Empfehlungen, Curriculare Vorgaben und Kerncurricula“ (Bildungsportal Niedersachsen, o.J., o.S.).

Schulisches Curriculum:

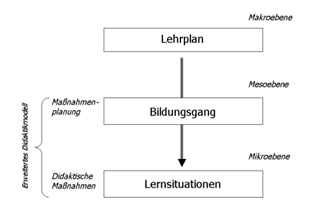

„Das Schulische Curriculum bildet über die didaktisch-methodische Planung die Entwicklung von Lernsituationen und deren zeitliche Abfolge in der Jahresplanung ab“ (SchuCu-BBS, 2019, 11). Die schulische Umsetzung des Curriculums in Form der entwickelten Lernsituationen erfolgt entsprechend des KMK-Konzeptes auf Grundlage der Lernfelder (Verlinkung). Die Erarbeitung wird in den Schulen durch Arbeitsgruppen durchgeführt. Es müssen mehrere Ebenen berücksichtigt werden, welche in der folgenden Abbildung dargestellt werden (vgl. Sloane, 2003, 7).

Die Mesoebene (Bildungsgang) fungiert als vermittelnde Ebene zwischen Lehrplan (Makroebene) und Unterricht (Mikroebene). Sloane (2003, 7) bezeichnet diese Ebene als Managementebene, welche das Ziel der Gestaltung der unterrichtlichen Arbeitsbedingungen verfolgt. Dadurch wird der traditionelle Fokus erweitert. Die Maßnahmenplanung lässt sich dann auf der Mesoebene und die didaktischen Maßnahmen auf der Mikroebene verorten.

Bildungsportal Niedersachsen (o.J.). Lehrpläne – Kerncurricula und Curriculare Vorgaben in Niedersachsen. Abgerufen am 17.10.2022 von https://bildungsportal-niedersachsen.de/allgemeinbildung/vorgaben.

Deissinger, T. (2009). Curriculare Vorgaben für Lehr-Lernprozesse in der beruflichen Bildung. In: Bonz, B. (Hrsg.): Didaktik und Methodik der Berufsbildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, S. 60-88.

Frommberger, D. (2013). Lernergebnisorientierung und Lerngebniseinheiten in der beruflichen Bildung. Eine theoretische und komparative Einordnung aktueller curricularer Gestaltungsansätze. In: Kremer, H.-H./ Fischer, M. & Tramm, T. (Hrsg.): Didaktik beruflicher Bildung. bwp@ Ausgabe Nr. 4.

Jank, W. & Meyer, H. (1991). Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen Verlag.

Kultusministerium Niedersachen (o.J.). Lehrpläne, allgemein bildende Schulen. Abgerufen am 17.10.2022 von https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/rechts_und_verwaltungsvorschriften/lehrplane/lehrplane_allgemein_bildende_schulen/lehrplaene-allgemein-bildende-schulen-6378.html.

Riedel, A. & Schelten, A. (2013). Grundbegriffe der Pädagogik und Didaktik beruflicher Bildung. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

SchuCu-BBS (2019). Leitlinie „Schulisches Curriculum Berufsbildende Schulen (SchuCu-BBS)“ – Glossar als Downloadversion. Abgerufen am 18.10.2022 von https://schucu-bbs.nline.nibis.de/userdata/moderator/201902/201902_Glossar_SchuCu-BBS.pdf.

Sloane, P. F. E (2003). Schulnahe Curriculumentwicklung. Abgerufen am 28.11.2022 von https://www.bwpat.de/ausgabe4/sloane_bwpat4.pdf.

Sloane, P. F. E. (2010). Entwicklung beruflicher Curricula als institutionentheoretisches Phänomen: der Ordnungsrahmen pädagogischen Handelns. In: Nickolaus u. a. (Hrsg.): Handbuch Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinghardt, S. 213-219.

Blankertz, H. (1975). Theorien und Modelle der Didaktik. Erweiterte Auflage. Weinheim: Juventa.

Möller, Ch. (1995). Die curriculare Didaktik. In. Gudjons, H./ Teske, R. & Winkel, R. (Hrsg.). Didaktische Theorien. 8. Auflage. Hamburg: Bergman + Helbig.

Rauner. F. (2004). Qualifikationsforschung und Curriculum: Analysieren und Gestalten beruflicher Arbeit und Bildung. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Reinhold, M./ Hassler, B./ Howe, F./ Kleiner, M. & Rauner, F. (2003): Curriculum Design II: Entwickeln von Lernfeldern. Konstanz: Christiani.

Stratmann, K. (1975). Curricula und Curriculumprojekte im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung. In: Frey, K. (Hrsg.). Curriculum Handbuch, Band 3. München: Pieper, S. 33-349.